Kanal24, Malang – Kuliner tradisi tak hanya soal rasa, tetapi juga memori dan identitas budaya. Kekhawatiran akan hilangnya jejak kuliner lokal menjadi alasan utama digelarnya Kuliah Tamu “Etnosotografi Studi Soto Kambing Khas Malang” Pemutaran Film Dokumenter dan Ngobrol Buku “Semangkuk Lumintu Ing Brantas – Seruput Kisah Soto Kambing Malangan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (FAPET UB) di Auditorium lantai 5 Gedung 5 FAPET UB pada Jumat (21/11/2025).

Melalui acara ini, penyelenggara berharap mahasiswa mampu memahami hubungan antara kuliner, sejarah, kebudayaan, dan ketahanan pangan, sekaligus menyadari pentingnya pendokumentasian cerita-cerita kecil di balik setiap semangkuk makanan.

Menggali Jejak Kuliner dan Identitas Lokal

Dalam sesi pemaparan, Ary Budiyanto,S.Fils., M.A., Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (FIB UB), menekankan bahwa kuliner adalah titik temu antara sejarah, migrasi, dan budaya masyarakat. Ia menyampaikan bahwa soto Malang—termasuk soto kambing—lahir melalui pertemuan berbagai etnis pada abad ke-19, di mana kebutuhan akan makanan panas dan sehat mendorong kemunculan variasi masakan berkuah.

Baca juga:

Terobosan Disertasi Fapet UB untuk Perbaikan Genetik Ayam Lokal

“Kita ingin memberikan wawasan tentang kebudayaan. Restoran dan kuliner itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi perjuangan, perubahan, dan ingatan kolektif. Banyak yang penting didokumentasikan supaya tidak hilang begitu saja,” ujar Ary.

Ia juga menyoroti tantangan besar: cepatnya perubahan preferensi makan generasi muda dan hilangnya warung-warung tradisional di kawasan seperti Klojen dan Oro-Oro Dowo. Pergantian pemilik, urbanisasi, dan homogenisasi selera membuat identitas rasa semakin kabur.

Kuliner, Kerendahan Hati, dan Kerentanan Budaya

Ary melanjutkan dengan kritik sosial-budaya: rendah hati berlebihan yang berubah menjadi rendah diri menyebabkan masyarakat enggan mengangkat makanan lokal sebagai kebanggaan. Banyak yang menganggap makanan berbahan ketela, umbi, atau ketan sebagai “makanan orang miskin”, padahal itu adalah makanan survival yang pernah menghidupi generasi sebelumnya.

“Kenapa kita tidak bangga? Kenapa tidak kita angkat sebagai bagian identitas? Sementara negara lain bisa mengekspor satu jenis masakan dan dikenal seluruh dunia, kita malah bingung mana soto yang mewakili Indonesia,” tambahnya. Ia membandingkan dengan Tom Yam dan Pho, yang dikenal global meski hanya sebagian kecil dari ragam kuliner negara asalnya.

Peran Cerita dan Dokumentasi dalam Pelestarian Rasa

Pembicara sekaligus jurnalis, Nedi Putra AW—alumni FAPET UB—menegaskan bahwa kelestarian kuliner sangat bergantung pada upaya merekam cerita. Ia mencontohkan bagaimana banyak resep dan kisah warung legendaris hilang karena tidak terdokumentasi.

Ary mendukung hal ini, mengatakan, “Kalau penjualnya tak mau berbagi resep atau ceritanya, maka berhenti sudah di situ. Itu problem besar. Kita tidak tahu lagi dulu rasanya seperti apa. Yang tersisa hanya nostalgia tanpa bukti.”

Ia mendorong generasi muda—termasuk mahasiswa peternakan—untuk ikut menulis dan mencatat pengalaman mereka terhadap makanan tradisional. Setiap perubahan rasa bakso, soto, atau jajanan lokal hari ini, menurutnya, adalah data budaya yang kelak sangat berharga.

Soto sebagai Cermin Perubahan Sosial

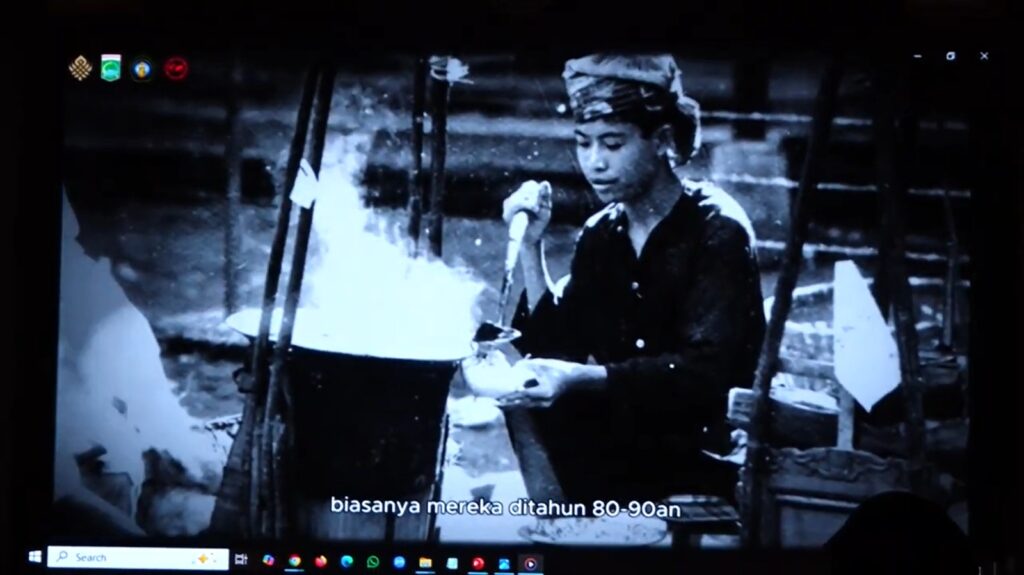

Acara juga memutar film dokumenter dan membedah buku “Semangkuk Lumintu Ing Brantas”, yang menggambarkan perjalanan panjang kuliner soto kambing Malangan. Para narasumber menunjukkan bagaimana satu jenis makanan dapat mengisahkan banyak hal: migrasi warga, perubahan teknik memasak, pergulatan identitas, hingga dinamika ekonomi keluarga penjualnya.

Soto kambing di Kediri yang tinggal satu-satunya, misalnya, menjadi contoh nyata bagaimana kuliner yang dulu tumbuh kuat kini terjepit oleh perubahan gaya hidup, minimnya regenerasi, dan tekanan ekonomi.

Menjaga Rasa, Menjaga Ingatan

Kuliah tamu ini menegaskan bahwa kuliner bukan sekadar konsumsi, melainkan arsip budaya. Melalui diskusi, film, dan bedah buku, peserta diajak menengok kembali pentingnya rasa lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan dan jati diri masyarakat.

Acara ditutup dengan ajakan para pembicara agar generasi muda mulai menulis dan merekam cerita mereka tentang makanan. Sebab tanpa narasi, setiap resep hanya akan menjadi jejak samar tanpa masa depan. (nid/tia)