Kanal24, Malang — Isu energi dan kebijakan iklim menjadi salah satu sorotan utama dalam The 7th International Conference Planning in the Era of Uncertainty (ICPEU) yang digelar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada Rabu (03/09/2025). Konferensi internasional ini menghadirkan sejumlah pakar dunia, salah satunya Dr. Sumie Nakayama dari Kyoto University, Jepang, yang membawakan materi bertajuk “Energy and Climate Policies”.

Dalam paparannya, Dr. Nakayama menekankan bahwa kebijakan energi dan iklim memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi global, peningkatan kebutuhan energi, dan tren emisi gas rumah kaca. Ia menunjukkan berbagai data dan grafik yang memperlihatkan bagaimana perkembangan energi dunia dalam 50 tahun terakhir membentuk tantangan besar bagi upaya transisi menuju masa depan berkelanjutan.

Baca juga:

Dorong Pemahaman Pajak Pegawai, FIB UB Gelar Sosialisasi TER dan Coretax

Ketergantungan Global pada Energi Fosil

Menurut Dr. Nakayama, permintaan energi dunia terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan Produk Domestik Bruto (GDP) global. Selama lebih dari lima dekade, konsumsi energi primer mengalami kenaikan signifikan, namun komposisi sumber energi hampir tidak berubah. “Lebih dari 80 persen kebutuhan energi global masih dipenuhi oleh minyak, batu bara, dan gas alam. Sejak lama, komposisi ini relatif stabil, sehingga sangat sulit atau bahkan hampir mustahil mengubah struktur energi secara cepat,” jelasnya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa energi fosil masih mendominasi, sementara kontribusi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa masih relatif kecil. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia dalam menurunkan emisi karbon, sebab sektor energi adalah penyumbang terbesar gas rumah kaca.

Permintaan Energi di Negara Berkembang

Dalam 50 tahun terakhir, permintaan energi primer meningkat 2,5 kali lipat, sedangkan konsumsi listrik melonjak enam kali lipat. Kenaikan ini tidak merata di seluruh dunia. Negara-negara maju anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) justru mengalami penurunan konsumsi energi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penurunan ini tertutupi oleh lonjakan besar dari negara-negara non-OECD, terutama di Asia.

“Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Cina, India, dan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mendorong peningkatan konsumsi energi. Polanya jelas, semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu negara, semakin besar pula energi yang dikonsumsi. Karena itu, permintaan energi global di masa depan hampir pasti akan terus meningkat,” ujar Dr. Nakayama.

Fenomena ini membawa implikasi serius, sebab meskipun negara maju berhasil menekan konsumsi energi, kontribusi negara berkembang justru meningkat tajam seiring industrialisasi dan urbanisasi.

Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim

Dr. Nakayama menegaskan bahwa emisi karbon dioksida (CO₂) terkait energi menyumbang sekitar 60 persen dari total emisi gas rumah kaca global. Angka ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara penggunaan energi dan pemanasan global. Tren emisi pun hampir identik dengan tren konsumsi energi dunia, di mana penurunan di negara-negara maju diimbangi oleh kenaikan dari negara berkembang.

Ia juga memaparkan temuan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lembaga internasional yang secara rutin menyusun laporan ilmiah paling komprehensif tentang perubahan iklim. Laporan AR6 (Assessment Report 6) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim kini semakin nyata: kenaikan suhu global, perubahan ekosistem, serta kerentanan yang berbeda-beda di tiap wilayah.

“Jika dunia ingin menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C, atau bahkan 1,5°C, penurunan emisi harus dilakukan segera. Bukan besok, bukan tahun depan, melainkan mulai hari ini,” tegasnya.

Sains Iklim dan Ketidakpastian

Meski demikian, Dr. Nakayama mengingatkan bahwa sains iklim tetap mengandung unsur ketidakpastian. Prediksi iklim, menurutnya, hanya bisa dijelaskan dengan tingkat probabilitas tertentu atau confidence level, serupa dengan prakiraan cuaca. “Ketidakpastian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda aksi, melainkan justru menjadi dasar kehati-hatian dalam merancang kebijakan,” katanya.

Dengan demikian, para pengambil keputusan harus menyadari bahwa kebijakan energi dan iklim tidak dapat hanya mengandalkan data mutlak, melainkan harus bersifat adaptif dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Politik Global dan Perjanjian Internasional

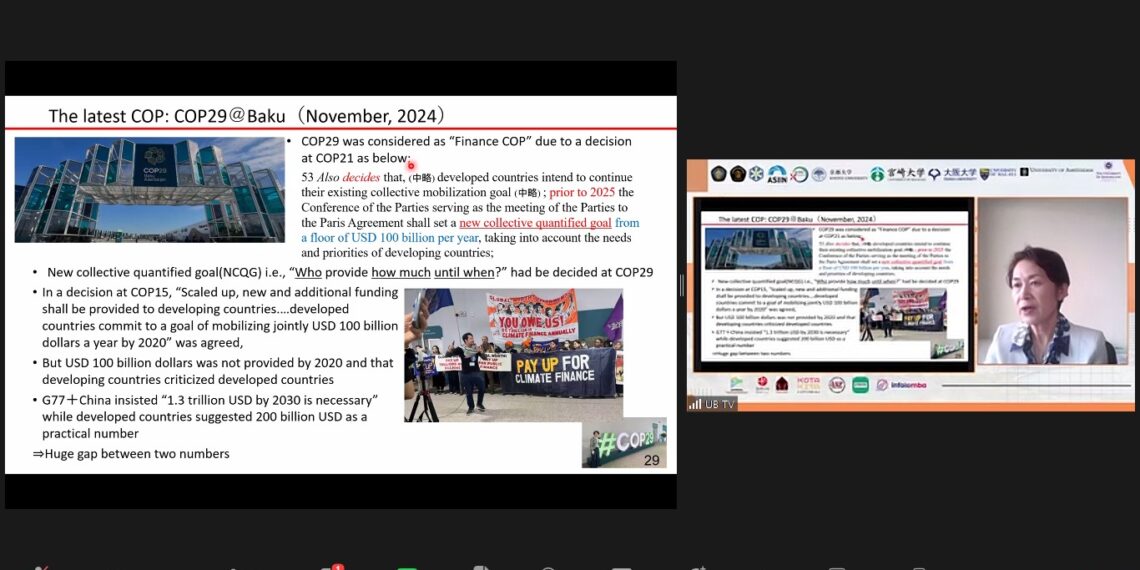

Dalam sesi presentasinya, Nakayama juga menyinggung perjalanan panjang kebijakan iklim internasional. Dimulai dari Protokol Kyoto yang hanya menargetkan negara maju, hingga Paris Agreement (COP 21) yang menjadi tonggak penting karena mewajibkan semua negara berkomitmen menurunkan emisi.

Baca juga:

Biosecurity Jadi Kunci Peternakan Kambing Domba

Negosiasi dalam forum iklim global, lanjutnya, sering kali melibatkan blok-blok negara dengan kepentingan berbeda. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Group of 77 + China, aliansi negara berkembang yang mendorong isu keadilan dalam pembagian tanggung jawab. Sementara itu, Alliance of Small Island States (AOSIS) memperjuangkan suara negara kepulauan kecil yang rentan tenggelam akibat kenaikan permukaan laut.

Seruan Kolaborasi Global

Menutup materinya, Dr. Nakayama menekankan bahwa transisi energi menuju masa depan berkelanjutan bukan hanya soal teknologi. Faktor politik, ekonomi, dan keadilan antarnegara turut menentukan keberhasilan. “Kebijakan energi dan iklim harus dirancang secara inklusif dan realistis. Tidak ada satu solusi tunggal, melainkan kolaborasi global yang akan membawa kita menuju masa depan berkelanjutan,” pungkasnya. (nid)