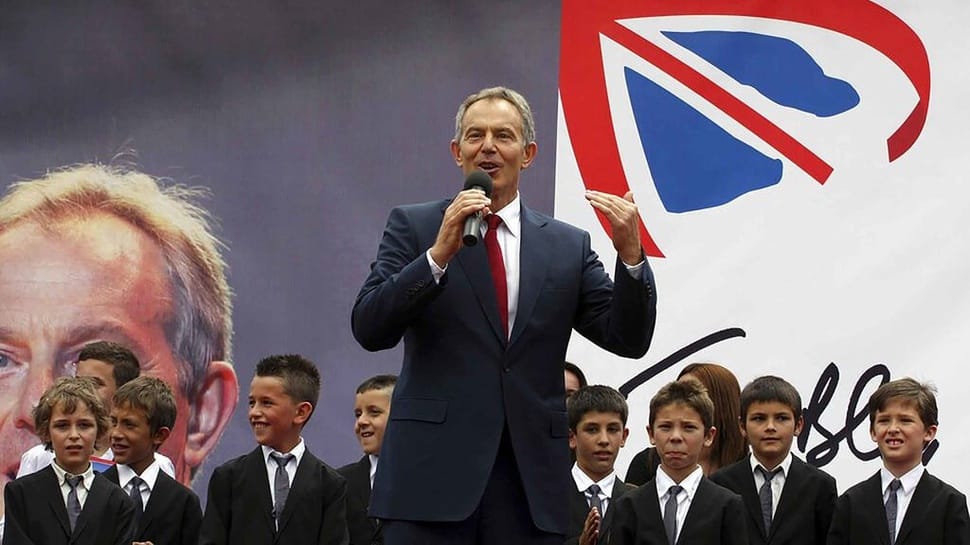

Kanal24 – Pertemuan tingkat tinggi digelar di Gedung Putih pada 27 Agustus 2025, diprakarsai oleh Jared Kushner selaku inisiator kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Acara bertajuk pembahasan proposal Gaza International Transitional Authority (GITA) itu menjadi sorotan dunia internasional. Melalui proposal yang digarap Tony Blair Institute for Global Change, Blair menawarkan gagasan badan otoritas transisi bagi Gaza pascaperang, yang diklaim akan didukung Dewan Keamanan PBB dan sejumlah negara Timur Tengah.

Rencana pembentukan GITA memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Blair menegaskan bahwa badan transisi ini akan memimpin Gaza hingga kendali pemerintahan dapat dikembalikan kepada Palestina. Badan tersebut digambarkan beranggotakan 10 orang, terdiri dari perwakilan Palestina, pejabat senior PBB, tokoh internasional, dan representasi negara-negara muslim. Mereka akan memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan politik dan hukum yang mengikat, menyetujui undang-undang, serta mengatur strategi keamanan dengan dukungan International Stabilization Force.

Baca juga:

FISIP UB Hidupkan Panggung Demokrasi, Aspirasi Mahasiswa Lawan Krisis Politik

Namun, skeptisisme kuat muncul dari pihak Palestina sendiri. Wakil Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Omar Awadallah, menegaskan bahwa Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina. Ia menolak gagasan menjadikan Gaza sebagai semacam “investasi” asing yang justru mengurangi kedaulatan rakyat Palestina. Menurutnya, rencana semacam itu batal demi hukum apabila tidak berlandaskan hak rakyat dan hukum internasional.

Kekhawatiran Akan Kepentingan Barat

Dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menyoroti bahwa GITA merupakan turunan dari Deklarasi New York 2025 yang dibahas dalam Sidang Umum PBB ke-80. Ia mengingatkan adanya risiko penggunaan kekuatan militer oleh badan transisi tersebut yang justru bisa memperuncing eskalasi konflik. Menurut Agung, GITA berpotensi dijadikan tameng Israel agar terhindar dari serangan perlawanan, sementara nasib rakyat Palestina tetap terabaikan.

Lebih jauh, ia menilai sulit membayangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tunduk pada otoritas transisi. Watak keras Netanyahu yang sering mengandalkan strategi hard power disebutnya sebagai faktor penghambat, sekaligus cermin dari upaya mempertahankan legitimasi politik domestik lewat agresi ke Gaza.

Dinilai Sebagai Penguncian, Bukan Solusi

Sementara itu, dosen hubungan internasional President University, Virdika Rizky Utama, menilai GITA bukan solusi damai, melainkan instrumen penguncian Gaza. Menurutnya, rencana itu hanya memberi jalan bagi negara-negara Barat untuk menciptakan stabilitas yang bisa dikendalikan, bukan keadilan yang menuntut pertanggungjawaban atas genosida.

Virdika menilai Tony Blair bukan figur netral, melainkan simbol intervensi liberal yang gagal di Irak dan Afghanistan. Ia menyebut GITA bekerja dengan logika manajemen, bukan keadilan. Bagi Israel, gagasan ini bisa menjadi narasi kemenangan: Gaza dianggap sedang “dibantu,” padahal hak rakyat Palestina tetap dipinggirkan.

Baca juga:

Respon DPR dan Presiden Dinilai Hanya Beri Pemanis atas Tuntutan 17+8

Masa Depan Gaza Masih Tanda Tanya

Dengan adanya pertentangan ini, masa depan Gaza pascaperang tetap penuh ketidakpastian. Di satu sisi, Blair gencar melobi Arab Saudi, Qatar, dan Mesir untuk meraih legitimasi. Namun di sisi lain, Palestina memandang GITA tidak lahir dari mandat rakyat Gaza. Alih-alih menjadi solusi, rencana ini dikhawatirkan hanya melanggengkan pendudukan dan memperlebar krisis representasi politik di Palestina.

Apabila GITA direalisasikan tanpa persetujuan penuh rakyat Palestina, badan tersebut berpotensi dipandang bukan sebagai jalan damai, melainkan bentuk lain dari kunci ulang atas Gaza. Dengan demikian, pertanyaan besar masih menggantung: apakah GITA akan benar-benar membuka jalan transisi menuju kedaulatan, atau justru menutup rapat harapan rakyat Palestina? (nid)